ニュース

法改正情報

2025.06.22

職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化について罰則付きで事業者に義務付けられます

熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ的確に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、

①「体制整備」

②「手順作成」

③「関係者への周知」

が事業者に義務付けられます

対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」

が見込まれる作業です

2024.12.19

育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に改正されます

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などを目的に改正が行われます。

令和7年4月1日から改正施行される9項目と令和7年10月1日から改正施行される2項目に分けて段階的に行われます。

特に目に留まる項目として

① 「子の看護休暇」の対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大される

② 取得できる事由が従来の病気・けがや予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等および入園(入学)式、卒園式も対象になります。

③ 介護離職防止のための雇用環境整備として研修の実施、相談窓口の設置、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知などいずれかの措置を講じる義務ならびに制度の個別周知・意向確認も義務化されます。

同一年度内に2回に分けて施行されるため、就業規則の提出も、それに合わせて2回必要になることが予想されます。事業主にとってはかなりの手間が要求されることにもなりそうです。

2024.08.31

令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とした仕組みに変わります!

5年後を目途に健康保険証は「マイナ保険証」に移行する予定です

①従来の健康保険証は廃止されますが、現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失しない限り令和7年12月1日まで使用できます。

②マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ登録をしていない方は「資格確認書」を提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。

③「資格確認書」は、本人からの申請に基づき、会社を経由してマイナ保険証を持っていない方に発行します。(協会けんぽの場合)

④「資格確認書」の有効期間は1年単位の発行期間で有効期限は4~5年になります。

⑤本年9月に全加入者に対し、事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。(協会けんぽの場合)

⑥5年目以降は、基本的にマイナ保険証に移行する予定です。

2024.08.05

令和7年4月1日から、失業保険の給付制限期間が原則「1ヶ月」に短縮され、また自ら教育訓練を行った場合には、給付制限期間が「解除」されます

自己都合退職者に対しては、失業給付(基本手当)の受給に当たって、待期期間(7日間)満了の翌日から、現在は原則2ヶ月間の給付制限期間がある

変更点① 令和7年4月1日から、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から「1ヶ月」に短縮する(ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間を3ヶ月とする)

変更点② 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する「教育訓練」を行った場合には、給付制限期間を解除する

従来から、ハローワークの指示を受けて「公共職業訓練」を受講した場合、給付制限が解除される制度があったが、この「公共職業訓練」の内容には限りがあった

今回の改正により「教育訓練」の範囲は「公共職業訓練」よりも受講内容が大きく広がり、さらに制度の利用がしやすくなると思われます

2024.07.05

基礎年金の保険料支払い期間5年延長案を撤回!!

厚生労働省は、年金制度の「財政検証」の結果を発表し、基礎年金の保険料支払い期間5年延長案を撤回した。

厚生労働省は7月3日、年金制度の「財政検証」の結果を発表した。「財政検証」とは、年金財政の収支の見通しを点検するため、5年に一度行われるもの。

これにより、最近よく話題になっていた、基礎年金の保険料支払い期間を現行の40年から45年に延長するという案を撤回した。

もし、原案通り5年間延長した場合、保険料の支払い総額は、およそ100万円増加することになる一方、受給できる基礎年金額が年10万円ほど増えるというものだった。

この延長案を撤回した理由として、株高による積立金の増加、女性の就労参加が進んだことなどを上げているが「延長することによる負担感が大きく、現状では国民の理解が得られない」と判断したことが、一番大きな理由ではないか?と思います。

2024.05.04

令和7年4月以降 育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために、雇用保険法施行規則の一部が改正されます

子どもが1歳に達した以降、保育所の空きが無いことを理由に育児休業給付金の支給延長を求める場合、その審査が厳格化されるものです

1歳以降の保育所の入所待ち

令和6年3月25日付けの官報に、令和7年4月1日以降、育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐため雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。

この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について次のカッコ書きを加えるものです。

雇用保険法施行規則第101条の25

・保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行なわれない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)

令和7年4月1日からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に職場復帰意思を確認することになります。

2024.03.18

育児介護休業法が、また改正されます

育児や介護と仕事の両立を支援するため、政府は12日の閣議で、子育て中の柔軟な働き方を実現するための制度の拡充など、育児介護休業法の改正案を決定し、国会に提出しました。

共働きや共育てを推進する柔軟な働き方の実現

これまで子供が3歳になるまでが中心だった措置を拡充することが柱となっています。

①残業を免除する対象を子供が小学校に入学するまでの親に広げる

②3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づける

③男性の育休の取得状況の公表義務を、「300人を超える企業」に広げる

④家族の介護が必要になった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認することなどを企業に義務付ける

2024.02.03

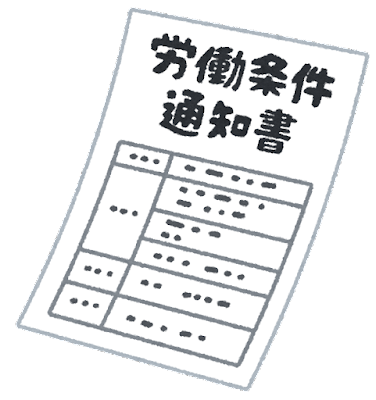

2024年4月から「労働条件明示のルール変更」

2024年4月から「労働条件明示のルール変更」があります。備えは大丈夫ですか?

労働条件明示事項が追加されます。明示のタイミングにもご注意!

2024年4月以降、労働条件通知書、労働契約書を作成し交付する場合が対象

① すべての労働者を対象

労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所および業務の変更の範囲を明示する

② 有期契約労働者

有期労働契約の締結時と更新時に、更新上限の有無と内容を明示する

無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する

就業場所とは、例えば(雇入れ直後)〇〇営業所、(変更の範囲)会社の定める営業所など

従事すべき業務とは、例えば(雇入れ直後)広告営業(変更の範囲)会社内でのすべての業務など

2023.03.23

令和5年4月 雇用保険の料率が引き上げられます

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が引き上げられます。

いざという時に助かる!

失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに6/1,000に変更になります。(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000に変更になります。)

コロナ禍発生までは永らく雇用保険料は、一般の事業の労働者負担額分は3/1,000で低値で安定していました。

例えば月額の給与が支給額で200,000円の場合、給与から控除される雇用保険の保険料は600円/月でした。

それが、この4月から1,200円になります。

コロナ禍で雇用調整助成金の支給財源として多額の資金が消費されたこと、同時に失業が増加したため失業給付金の支給も増加したことが原因です。

結局のところ、いつも最後は国民ひとりひとりに負担が帰って来るということです。

2023.02.19

令和5年4月改正 「電子マネー」による給与の払込みが可能に。

令和5年4月1日から給与の払込みに「電子マネー」による払込みの方法を選択することができるようになります。これは厚生労働省令第158号の省令により「労働基準法施行規則」の一部を改正する方法により行われます。

払込みを指定することができる「電子マネー」の事業者は、適用を申し出た事業者から厚生労働大臣が選定し指定します。

使用者が労働者の「同意」を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた「資金移動業者」口座への資金移動による賃金支払いができる。

今般の改正は①賃金の支払方法に係る新たな選択肢を追加し②労働者および使用者の双方が希望する場合に限り③賃金の支払い方法として「指定資金移動業者」口座への資金移動を可能にする、というものです。

ただし、このような支払い手段を希望しない労働者および使用者に対して強制するものでありません。

使用者が制度を導入する際の注意点として、

①労働者が預貯金口座等への賃金支払いを選択できるようにすること

②労使協定の締結が必要

③同意書を作成し電子マネーに関する必要な事項を説明する

④上限金額は100万円

⑤少なくとも毎月1回は労働者が手数料を負担することなく電子マネー口座から1円単位で出金できること

使用者にとっては銀行振込手数料が電子マネーによる場合、手数料が不要になることもあり、大幅な経費削減につながる可能性があります。また、銀行口座を持たない労働者への対応や短期アルバイトへの賃金支払い、突発的な日払いへの対応が簡素化されることもメリットとして考えられます。

この制度は4月から事業者の募集が始まり、その後厚生労働大臣の指定が行われるまで数カ月必要であると思われます。

さらに指定を受けることができる事業者の数もかなり限定されると考えられることから、実際の制度導入は少し時間がかかりそうです。

2022.03.31

育児・介護休業法が4月1日から改正されます

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度、令和4年10月1日施行)の創設や雇用環境整備、従業員に対する個別周知・意向確認の措置の義務化が行われます。

男性の育休取得を促進します。

産後パパ育休、育児休業の分割取得に関する法律が10月1日から施行されることに先立ち、4月1日から以下の二つの点で改正が行われます。

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の義務化

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)

③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

雇い入れから1年未満の有期雇用労働者の方も基本的には育休・介護休業の取得が可能です。

簡単にお伝えすると・・・

①今後は労働者が育児休業を取得しやすいように研修の実施や相談体制の確立など、会社が積極的に協力していくことが求められます。

ただ制度を整備しておくだけではなく、個別面談等を通じて育休の取得を奨励いていきましょう、ということです。

②1年未満の労働者を適用除外する場合は「労使協定」を結んでください、ということになります。

2022.03.10

パワハラ防止法の措置義務が2022年4月1日から中小企業にも適用されます

正式名称:「改正労働施策総合推進法」いわゆる「パワハラ防止法」がいよいよ中小企業にも適用が義務化されます。

事業主が行わなければならない雇用管理上の措置義務は4つ

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②従業員等からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

④そのほか併せて講ずべき措置

企業としてパワハラを許さないことを宣言し、当事者の処分を明確にしたうえで相談窓口を設け、相談者のプライバシーを守るなどの体制を整備する。

そして、これらを就業規則に定める。

なにがパワハラになるのか、どこまでがパワハラになるのか、その線引きも考える必要があります。

パワハラは許しません!!

2021.09.12

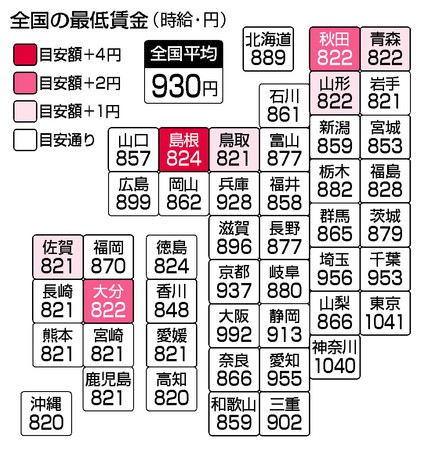

最低賃金の額が引き上げられます

中央最低賃金審議会の小委員会は2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円とすると決定した。

28円の引き上げ額は02年度に時給で示す現在の方式となってから過去最大となります。

大阪は992円です!

最低賃金は都道府県ごとに決められています。最も水準の高い東京は1,041円、最も低い沖縄などは820円。高知県は沖縄と同じ820円で意外な気がします。

逆に北海道は889円なので、沖縄や九州に比べて結構高いです。

最低賃金制度は働くすべての人に賃金の最低額を保障するものです。年齢やパート、アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、また外国人労働者も含め、すべての労働者に適用されます。

最低賃金の算定の対象となるのは、賃金のうち毎月支払われる基本的な賃金です。したがって臨時に支払われる賃金、賞与、時間外割増賃金は除外されます。また精皆勤手当、家族手当も除外します。

雇用主が労働者に対し最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合、雇用主はその差額を支払わなくてはなりません。このとき雇用主は、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には50万円以下の罰金に処せられることがあります。

このように平均最低賃金が1,000円に近付いてきた今、雇用主も労働者も賃金を確認する意識が必要です。

2021.07.18

社会保険の適用拡大

2022年(令和4年)10月から従業員数が101人以上の企業に勤務するパートタイマーさんは、健康保険・厚生年金に加入する必要があります。

週20時間以上勤務するパートタイマーさんも社会保険に加入できるようなります。

この制度は、現在501人以上の従業員を雇用する企業には、すでに義務付けられている内容です。

これが令和4年10月から従業員101人以上の企業にも適用を義務付けられるようになります。

さらに2024年(令和6年)10月から従業員51人以上の企業にまで適用が拡大されます。

ただし、パートタイマーさんは次の4つの加入条件をすべて満たす必要があります。

① 週の所定労働時間が20時間以上

② 2か月を超える雇用の見込みがある

③ 月額賃金が8万8千円以上

④ 学生でないこと

注意事項を3つ挙げておきます。

1. 従業員数のカウント方法 → A+Bの合計

A フルタイムの従業員数

B 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数

※ 今後対象となる週20時間以上の従業員は含まない

2. 企業の範囲 → 「法人番号」が同一であること = 健康保険の事業所番号ではない

3. 月額賃金 8万8千円の算定方法 → 基本給および諸手当で判断⇔「精皆勤手当」「通勤手当」「家族手当」は含まない

週20時間以上30時間未満の契約で働くパートタイマーさんを大勢抱える企業様は早い目の対応をすることが大切です。

2021.04.02

柔道整復師の方も労災保険に特別加入できるようになりました

令和3年4月1日から「柔道整復師」の方も労災保険に特別加入できるようになりました。他に「アニメーション制作」「芸能関係作業」等の作業従事者も同様です。

柔道整復師法に基づく「柔道整復師」の資格をお持ちの方であれば対象となります。

特別加入制度とは・・・

労災保険は、労働者が仕事又は通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意に加入でき、補償を受けることができます。

これを「特別加入制度」といいます。

特別加入のメリット・・・

労災保険に特別加入することにより、仕事中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられます。

給付の内容・・・

労災保険給付では、ケガ等の治療費などの治療費や、ケガ等で休業する際の休業期間の給付、治療後に障害が残った場合の給付、お亡くなりになった場合の遺族への給付等が支給されます。

従業員を雇っていない方・・・

令和3年4月1日より「一人親方その他の自営業者」として、特別加入することができます。

従業員を雇っている方・・・

これまで同様、事業場の規模次第で「中小事業主」として対象になります。

詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

.jpg)