ニュース

2025.06.22

職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策の強化について罰則付きで事業者に義務付けられます

熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ的確に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、

①「体制整備」

②「手順作成」

③「関係者への周知」

が事業者に義務付けられます

対象となるのは

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で

連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」

が見込まれる作業です

2025.05.29

出生後休業支援給付金が創設されました

共働き・共育てを推進するため、2025年4月から「出生後休業支援給付金」制度が新たに創設され、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて最大28日間、13%の支給を受ければ合計で80%まで収入を確保することができます。

育児休業給付金と出生時育児休業給付金の制度に更に「出生後休業支援給付金」が追加され、これらを合わせた場合に、最大28日間、休業開始時の賃金の80%まで収入を回復することができるようになりました。

支給要件

出生時育児休業給付金が支給される「産後パパ育休」または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと等があります。

支給額

休業期間の日数(28日が上限)×13%

育児休業給付金の支給額は67%なので、これと併せると合計で80%になります。

特に男性の育児休業取得の促進に向けた制度です。

2025.04.07

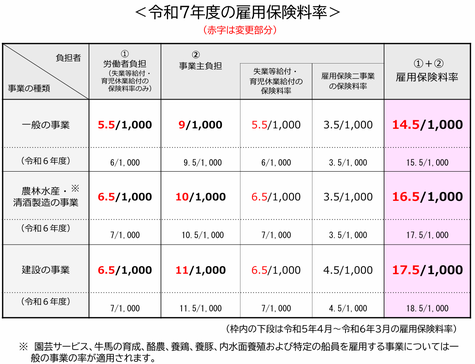

令和7年度 雇用保険料率が変わりました

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月31日までの雇用保険料率は次の通りです。(料率表:厚生労働省)

労働者負担分の割合は、0.5/1,000ずつ引き下げられました

① 一般の事業 5.5/1,000(令和6年度 6/1,000)

② 農林水産等 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)

③ 建設の事業 6.5/1,000(令和6年度 7/1,000)

事業主負担分の割合

① 一般の事業 9/1,000(令和6年度 9.5/1,000)

② 農林水産等 10/1,000(令和6年度 10.5/1,000)

③ 建設の事業 11/1,000(令和6年度 11.5/1,000)

2025.03.02

令和7年度 年金関係の改定について

主な改定ポイントについて

・老齢基礎年金(国民年金)満額支給の場合 令和6年度と比較して1.9%引き上げ

① 既裁定者(すでに受給している方)

令和6年度 813,700円/年 → 829,300円/年 15,600円/年 増額

② 新規裁定者(昭和31年4月2日以降生まれ)

令和6年度 816,000円/年 → 831,700円/年 15,700円/年 増額

・在職老齢年金の支給停止調整額

令和6年度 500,000円 → 令和7年度 510,000円

・国民年金保険料

令和6年度 16,980円 → 令和7年度 17,510円

2025.02.05

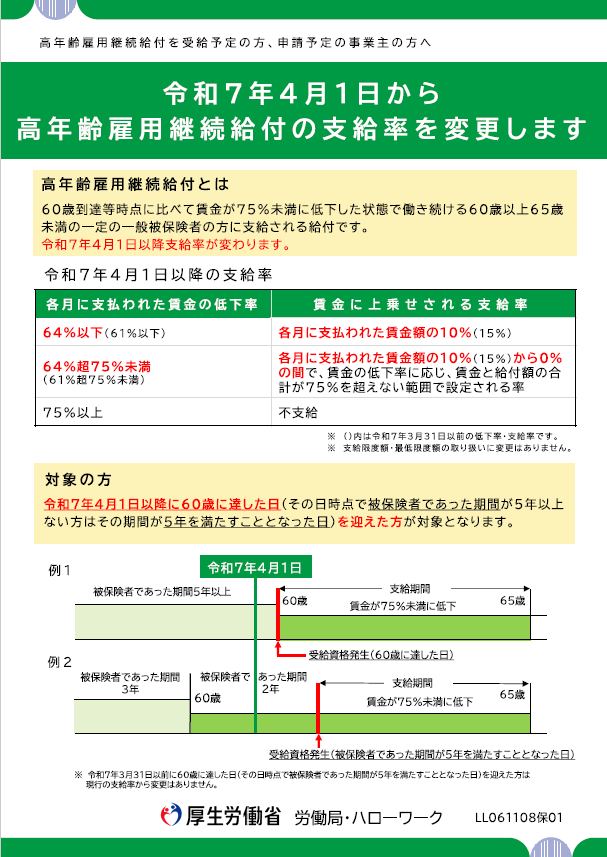

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります

高年齢雇用継続給付制度の「段階的廃止」に向けて行われる措置です

「高年齢雇用継続給付」とは

60歳到達時等に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です

この給付金の支給率が令和7年4月1日から変更され、引き下げられることになりました。

(変更のポイント)

1. 従来、最高「15%」だった支給率が最高「10%」に引き下げ

2. 従来、賃金が「61%」に低下した場合に15%の支給率であったものが「64%」未満に低下した場合に10%の支給に変更

3. 対象者は令和7年4月1日以降に60歳に達した日を迎えた方が対象(それまでに受給資格を得た方は従来の支給率を継続)

- 1 / 13

- »